囲碁ってなんだかよくわからないことをやっていて、難しすぎると思っていませんか?

たしかに囲碁は知らない人にとってはすごく難しいし、ルールの説明も難しいのでわかりやすい説明はなかなか見つかりません。

今回はそう言う方のために、囲碁で覚えるべき知識、必要な道具、マナーと上達法もすべてこの記事にまとめました。

この記事を書いている僕は囲碁歴18年、元県代表です。

僕はこれまで100記事以上、囲碁に関して情報を発信してきました。

この記事では、これまでに書いてきた初心者さん向けの記事をインデックス形式で紹介しようと思います。

\完全無料!毎日1問詰碁配信/

目次

- 1 囲碁って難しい?実はルールは5つだけ

- 2 たった5つの囲碁のやり方とは【対局の流れ】

- 3 囲碁で使う2つの道具「碁盤と碁石」

- 4 囲碁のやり方①黒番と白番を決める

- 5 囲碁のやり方②黒白交互に打つ

- 6 囲碁のやり方③「終局」になる

- 7 囲碁のやり方④黒と白のポイントを比べる

- 8 囲碁のルール①相手の石を取る方法

- 9 囲碁のルール②着手禁止点とその例外について

- 10 囲碁のルール③「コウ」とは

- 11 囲碁のルール④絶対に取られない形がある

- 12 囲碁ルール⑤対局の終わり方(終局)と陣地の数え方

- 13 囲碁のルール⑥マナーを覚えよう

- 14 囲碁のルール⑦置石とは

- 15 その他の囲碁のルール

- 16 囲碁のルールまとめ

- 17 囲碁のマナーを覚えよう

- 18 【効果的なやり方】元県代表が教える囲碁の上達法

- 19 囲碁通になろう!初心者でも楽しめるニュースのまとめ

囲碁って難しい?実はルールは5つだけ

囲碁のやり方は、ルールを覚えて即実践するのみです。

囲碁が難しいと言われる原因は実際にやってみないと理解しづらいことで、実際に自分で遊んでみると意外と簡単だったと言うのはよくある話です。

囲碁教室では3歳の子供でも囲碁を打てるし、90歳以上の方でもバリバリに打ち回しています。

つまり、囲碁のルールは5つだけなんです。

この記事では以下の内容について、僕がこれまで執筆した情報をまとめています。

たった5つの囲碁のやり方とは【対局の流れ】

- 黒番と白番を決める

- 黒白交互に打つ

- 「終局」になる

- 黒と白のポイントを比べる

- 終わり

囲碁の流れは上の通りです。一つ一つの詳しい解説はこれからしていくので、最初にざっくりした流れだけ見てもらえればOKです。

囲碁はこんな感じでやることは単純なのですが、選択肢が多いので頭をよく使います。

最近では認知症への効果も期待されているようですよ。

【参考】囲碁はボケ防止に効果がある?今からできる認知症対策!

では、これから囲碁について一つずつ解説していきます。

気になる項目だけでもいいので、無理せず読み進めてくださいね。

\完全無料!毎日1問詰碁配信/

囲碁で使う2つの道具「碁盤と碁石」

囲碁のルールを覚える前に、囲碁で使う2つの道具について確認しましょう。

囲碁で使う道具①碁盤

囲碁で遊ぶときに必要なのは、碁盤と碁石だけです。

碁盤には主に3種類あります。

9路盤

13路盤

19路盤

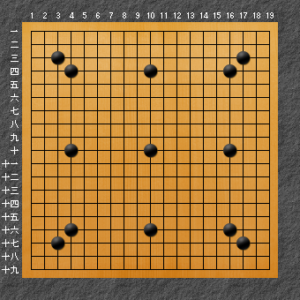

プロの公式戦で使われるのは19路盤ですが、19路盤は広すぎて打つ場所が難しく、初心者さんの練習用に9路盤や13路盤のような小さめの碁盤がよく使われます。

碁盤の大きさは違ってもルールは全く同じなので、囲碁に慣れてきたらだんだん大きな碁盤へ移行するのがよくある流れです。囲碁を始めてやる人は、まず9路盤から練習してみるといいでしょう。

囲碁で使う道具②碁石

碁盤と碁石はネットで簡単に買うことができて、オーソドックスなものだと碁盤碁石セットで5000円くらいです。

碁盤はいろんな種類があって悩んでしまうこともあります。僕が初心者さんにおすすめの碁盤をピックアップしているのでぜひ参考にしてくださいね。

【関連記事】詳しくわかる!おすすめ碁盤の選び方【囲碁初心者でも大丈夫】

子供向けの囲碁のおもちゃ

子供向けの囲碁のおもちゃです。

ルールも覚えやすくて遊びやすい、そして確実に囲碁の上達に役立ってくれるグッズです。

最近はプロアマ問わず囲碁普及にすごく熱心で、たくさんの囲碁グッズが開発されています。

とても魅力的なおもちゃがたくさんあるので、お子さんに囲碁を習わせてみたい方は「囲碁のおもちゃがすごすぎる!子供・初心者必見の新感覚ゲームを紹介」の記事から見てみてくださいね。

囲碁のやり方①黒番と白番を決める

では、さっそく囲碁のやり方を紹介します。

- 黒番と白番を決める

- 黒白交互に打つ

- 「終局」になる

- 黒と白のポイントを比べる

- 終わり

囲碁のやり方の1つ目は、黒番と白番を決めることです。

囲碁では「黒石」と「白石」を使って遊びます。

自分と相手のどっちが黒でどっちが白を打つか決めるために、「にぎり」を行います。

まず、白を持っている人が思いっきりたくさんの碁石を手に隠します。

次に黒を持っている人がその白石が奇数個なのか偶数個なのかを当てます。

黒石1個は奇数の意味で、黒石2個は偶数の意味です。

黒の推測が当たったとき、黒の人がそのまま黒番で対局を開始します。

黒の推測が外れたとき、白だった人が黒番となって対局を開始します。

動画では黒の推測が外れているので、黒番と白番を交換していますね。

▼黒石2個を出したけど白は奇数だった▼

▼推測が外れたら黒を白を入れ替える▼

にぎりは言葉が違っても通じるので、国際戦でもよく使われる方法です。

にぎりをするときにも「目上の人が白でにぎる」というマナーがあります。気にする人が多いので気をつけましょう。

よくわからなかったら、じゃんけんで黒と白を決めてもいいですよ。

囲碁のやり方②黒白交互に打つ

- 黒番と白番を決める

- 黒白交互に打つ

- 「終局」になる

- 黒と白のポイントを比べる

- 終わり

囲碁のルールでは、碁盤の線の交点に碁石を置いていきます。碁石を置くことを、囲碁では「打つ」と言います。

最初に打つのは黒で、黒白交互に打ちます。

こんな感じで碁盤の交点に碁石を打っていきます。

「黒白交互に打つ」とは、これを繰り返すだけです。一度置いた碁石を動かすことはできませんが、碁石が置かれていないところであれば自由に場所を選んで打つことができます。

▼こんな感じ▼

打つ場所は自由なので、好きな場所に打てばいいです。

囲碁のやり方③「終局」になる

- 黒番と白番を決める

- 黒白交互に打つ

- 「終局」になる

- 黒と白のポイントを比べる

- 終わり

実際に囲碁を対局してみると、どちらの地でもない場所が出てきます。

このような場所は「ダメ」と言って、終局後に黒または白の石を置いて、埋めてから地の計算をします。

▼同じ石で囲まれていない場所▼

このルールは次の④を読むと理解しやすいので、次の項目に進みましょう。

>>>囲碁ルールの目次へ戻る

囲碁のやり方④黒と白のポイントを比べる

- 黒番と白番を決める

- 黒白交互に打つ

- 「終局」になる

- 黒と白のポイントを比べる

- 終わり

囲碁は陣地の多い方が勝ちです。

囲碁では陣地のことを「地」と言います。

「地」とは同じ色の石で囲まれた範囲のことで、領地と考えるとわかりやすいです。つまり、黒と白で碁盤の上の土地のうち、どっちが多くの領地を取れるか競っているゲームです。

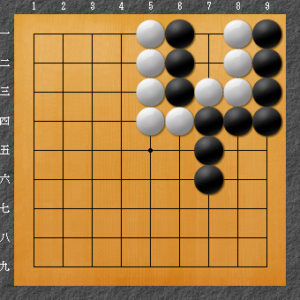

▼同じ色で囲まれた場所は地になる▼

- 囲まれた交点が地になる

- 囲むとき碁盤の端は省略OK

- どの場所でも1つの交点は1ポイント

囲碁は「地」が多い方の勝ちです。

つまりさっきの図だと

黒の地は16

白の地は19

なので白の勝ちです。

これで対局は終わりです。

- 黒番と白番を決める

- 黒白交互に打つ

- 「終局」になる

- 黒と白のポイントを比べる

- 終わり

そして、石を置くことに関してのルールがあるので、今後は石の置き方に関するルールを見ていきましょう。

囲碁のルール①相手の石を取る方法

囲碁では、「相手の石を取れる」ルールがあります。「石をとる」とは、相手のいしを盤上から除外することです。盤上にある相手の石数を減らすことができるため、石を取るほど自分の方が数的有利な状況を築き上げることができます。

石を1個取る方法

相手の石を取る条件は、「相手の石の縦と横を封鎖する」ことです。

▼1個の石の縦と横▼

この赤い点の場所すべてに黒石が来たとき、この白石は取られてしまいます。

▼1個の石の取り方▼

石を2個取る方法

基本的に、石の数が増えても取り方は同じです。

▼2個の石の縦と横▼

これも同じで、赤い点の場所すべてに黒石が来たとき、この2個の白石は取られてしまいます。

▼2個の石の取り方▼

このように、石を取る方法は石数によらず同じです。

取る石がどんなに複雑な形をしていても、その石の縦のラインと横のラインをすべて封鎖してしまえば取ることができます。

▼複雑な形の取り方▼

>>>囲碁ルールの目次へ戻る

囲碁のルール②着手禁止点とその例外について

囲碁には、石をおいてはいけない場所があります。

着手禁止点がある

囲碁は基本的にどこに打っても良いのですが、着手禁止点のルールがあります。

打った瞬間に取られてしまう場所にある

▼着手禁止点▼

この白石のように、縦と横がすべて囲まれている場所には打つことができません。

▼着手禁止点その2▼

形が変わっても同じです。

その石の縦と横に1箇所以上のスペースがなければ打つことはできません。

着手禁止点ルールの例外

着手禁止点であっても打つことができる例外ルールは、「打った瞬間相手の石を取れる場合は着手禁止点に打てる」です。

まずはこちらの形で考えてみましょう。

▼赤い点の場所は通常なら着手禁止点▼

▼黒を打つと白の縦と横も封鎖されている▼

▼後から打った方が優先され、白は取られる▼

これが着手禁止点の例外です。

石の取り方のルールは囲碁において非常に重要なので、最後にもう一度確認しましょう。

- 相手の石の縦と横をすべて封鎖すれば石を取れる

- 石数が増えても取り方は同じ

- 相手の石を取れる時だけは着手禁止点に打てる

>>>囲碁ルールの目次へ戻る

囲碁のルール③「コウ」とは

囲碁の特別ルール「コウ」とは

囲碁には、着手禁止点に絡んだ珍しい形があります。

▼着手禁止点が絡んだ特別な形▼

この形を、「コウ」と呼びます。

「コウ」とは、お互いに相手の石を取れる状態にある形が無限にループする状態

コウのルールを定義しないと、囲碁の対局が無限に続くことになってしまいます。

▼「コウ」を制限しないとき無限ループする▼

これを防ぐために、囲碁ではコウの特別ルールが設けられています。

- 相手がコウを取った直後に取り返すことはできない

- お互いに1手ずつ違う場所に打てば取り返すことができる

▼コウのルールまとめ▼

無勝負ルール「三コウ」とは

三コウとは、コウが3つ発生してお互いにそれを譲らないとき、無限ループがどうしても避けられない形のことです。

▼三コウの例▼

このような三コウが発生したら、無勝負(引き分け)として再対局するのが一般的です。

勝敗に直結しない場合は、優勢な方があえて相手に譲ることで引き分けになることを避けるパターンもあります。プロの実戦でも登場したことがありますが、なぜか囲碁界では「不吉の前兆」のような存在です。

>>>囲碁ルールの目次へ戻る

囲碁のルール④絶対に取られない形がある

囲碁のルールでは石を取ることができましたが、着手禁止点を利用して絶対に取られない形というものがあります。

二眼(にがん)

二眼とは、着手禁止点を2つ持つ形のことです。

着手禁止点は石を取れる場合だけ打てるので、それが2つあるということは2手連続で打たなければ取ることはできません。したがって、通常の囲碁のルールでは二眼(にがん)の石を取ることはできません。

▼二眼の形▼

赤い点はどちらも着手禁止点で、黒は同時に詰めることができない。

セキ

セキとは、お互いに相手の石を取ろうとすると逆に自分の石が取られてしまうため、どちらからも手出しできない状態のことです。

▼セキの例▼

お互いに縦と横のスペースが共通の2箇所しかないので、後から打った方が勝ちですね。

したがって、お互いに仕掛けることができず、放置するしかないという状況を「セキ」と言います。

>>>囲碁ルールの目次へ戻る

囲碁ルール⑤対局の終わり方(終局)と陣地の数え方

囲碁の対局は、お互いの地の境界線がはっきりした段階で終局(終わり)になります。

ここでダメが残っているときは、ダメを適当に埋めて時を数えます。

▼終局図▼

▼計算可能な状態▼

整地とは

整地とは、相手の地を数えることです。数える時に取った石を相手の地に戻して、相手の地の数を減らすことができます

そのまま数えても数えやすいのですが、なるべく地の形を四角にして数えやすくすることを、「整地する」と言います。

整地はできてもできなくても囲碁を遊ぶ上で関係ないので、できないからといって心配することはありません。大会でも整地が苦手な人が審判と一緒に整地をしていることがよくあります。

ネットで囲碁を打つときはコンピューターが勝手に地を数えてくれるので整地は必要ありませんし、9路盤くらいの大きさでは整地しなくても一つずつ数えれます。

コミとは

コミとは、「先手の黒の方が有利だから、黒と白の公平性を保つために黒に課せられるハンディ」のことです。

囲碁は先に好きな場所へ先行していく方が地を取りやすくて有利なので、どうしても黒番の勝率が高くなってしまいます。そこで提案されたのが、「コミ」なんです。

2019年2月時点で、コミは6目半です。

なので終局した後、白の地に6.5を加えた数が白のポイントになります。

▼実践例▼

黒・・・16

白・・・19+6.5=25.5

なのでこの場合、白の9.5点勝ちです。

中押しとは

囲碁では時を数えずに終局することがあります。

それが、途中で負けを認める「中押し」です。

「中押し」になるときは対局の途中で圧倒的な差が開き、対局者がもう勝てないと判断したらその段階で対局を終わるというものです。

自分から負けを認める行為は、「投了(とうりょう)」と言います。

「負けました」と、軽く頭を下げれば自分の投了の意思が相手に伝わります。

パスとは

囲碁のルールでも「パス」はあって、自分が打ちたい場所もダメもないときに着手放棄することができます。

パスが3回続くと強制的に整地へ移行します。

封じ手とは

封じ手とは、2日制対局で使われる制度です。

二日制対局では、次の手番の人が夜の間ずっと考えれるという不公正をなくすため、初日の終わりの時に次に打つ場所を誰にも見られないように紙に記しておき、次の日の最初にそれを開封して打つことです。

これによって夜の間は両者相手の着手を待つ状態となり、公平性が保たれます。

>>>囲碁ルールの目次へ戻る

囲碁のルール⑥マナーを覚えよう

挨拶をする

囲碁は礼に始まり礼に終わる、日本の礼儀作法を尊重するゲームです。

プロでもアマでも対局の前には「よろしくお願いします」、対局後には「ありがとうございました」という挨拶をする習慣があります。

時計の使い方

囲碁では持ち時間を決めて打つことがあります。特に対局では考える時間が決められていて、それを超えると時間切れで強制的に負けとなってしまいます。

着手した後に上のボタンを押すと自分側の時間が止まって相手側の時間が動き出す仕組みになっています。

ぼやきとは

ぼやきとは、考えている間に出てくる独り言です。

特に昔の囲碁棋士はぼやきが激しくて、名物みたいになっていました。確かに、囲碁がわからなくてもぼやきを見ているだけで楽しいですね。

囲碁のルール⑦置石とは

置石とは、実力者がある2人が対局する時に、その実力差を埋めるためにつけるハンディのことです。

基本的に1ランク差1個の石を最初に置いた状態から対局を始めます。10級と1級だと9ランク差なので、最初に10級が9個石を置いた状態から対局が始まります。置き碁対局では白番から始まります。

囲碁クラブではこの方式で実力差のある人たち同士でも平等に囲碁を楽しむことができています。置石は2個から9個あって、置く場所は決められています。特に置石9個の場合を「星目(せいもく)」という言い方をします。

ランク差が1の時は、「黒番コミなし」で対局をして、最初の一つは好きなところに打てます。

10ランク以上の差がある場合には「星目風鈴」という置き方もあって、実力差を埋めるというよりは無理ゲーですね(笑)

▼星目風鈴▼

>>>囲碁ルールの目次へ戻る

その他の囲碁のルール

日本ルールと中国ルール

囲碁のルールには、「日本ルール」と「中国ルール」があります。

この2つの大きな違いは勝敗の決め方です。

この記事では日本ルールを紹介していますが、上に紹介したように日本ルールでは地が多い方の勝ちです。

対して中国ルールでは、地と盤上の石を合計した数が多い方の勝ちです。

基本的にどちらのルールでも勝敗が変わることはないのですが、「セキ」が出てきた時に数え方が変わるため、稀に勝敗が入れ替わります。

他にも、日本ルールではダメは0目でどちらが打っても同じ結果ですが、中国ルールでは盤上の石がポイントになるのでダメも貴重な1手になります。

国際ルールとしては日本ルールが採用されていますが、中国開催の大会だと中国ルールになるため棋士でもよく勘違いして逆転負けするような事件がおこっています。日本の囲碁クラブ(碁会所)で中国ルールを採用している場所は聞いたことがないので、基本的には日本ルールだけ覚えておけばOKです。

>>>囲碁ルールの目次へ戻る

大会に参加する前に!持ち時間制度を知ろう

囲碁の大会やネット碁では、考慮時間の制限があります。

よくあるのが45分で、1局を通して自分が考えれる時間の合計が45分と言う意味です。これが残り0になると時間切れ負けになります。

持ち時間制度はよくあるので、時間の使い方が勝負を分けるケースもあります。

本格的な囲碁の対局では欠かせないのが持ち時間なので、囲碁に慣れてきたら確認しておきましょう。

囲碁の持ち時間については「囲碁の持ち時間や秒読みを徹底解説!【大会で切れ負けしない方法】」に詳しく書いています。

囲碁のルールまとめ

囲碁は難しいイメージがありますが、実はルールは単純なんです。

囲碁の流れをもう一度確認しましょう。

- 黒番と白番を決める

- 黒白交互に打つ

- 「終局」になる

- 黒と白のポイントを比べる

- 終わり

いかがでしょうか?

今なら最初に見たときよりも、内容が何となくイメージできますか?

囲碁は経験を積めば積むほどルールが定着します。読むだけでわからなかったら、実際にコンピュータ対局をして慣れていくのもおすすめの方法です。

自分なりの方法でルールを覚えて、囲碁を楽しんでくださいね。

>>>囲碁ルールの目次へ戻る

\完全無料!毎日1問詰碁配信/

囲碁のマナーを覚えよう

囲碁は礼儀を重んじる競技で、マナーは色々定められています。実際に地元の碁会所とかではそこまで厳密に定めているわけではなく、怒られたりとかはないので安心してくださいね。

負けを認める「投了」のマナー

先ほど紹介した、「中押し」のルールに関するマナーです。

「投了」とは対極の途中で負けを認めることです。

この負けを認めることに関して、いろんなマナーがあります。とはいえ全て個人の意見なので、別に何も知らなくてもルール上問題はありません。

ただ、一応知っておいたほうが雰囲気よく囲碁を楽しめるかなと思います。

投了のマナーに関しては「囲碁の投了にマナーはある?【基本的な作法を解説】」の記事に詳しく書いています。

囲碁は芸術?それともスポーツ?

囲碁はスポーツなのか芸術なのかという議論は、最近特に活発になっています。

日本では囲碁は芸術という見方が強く、中国や韓国ではスポーツという見方が強いです。

別にどちらの見方でも良いのですが、認識の違いによって対局で現れる態度だったり、囲碁への姿勢が変わってきたりします。

より囲碁界をよくしていくためには、どちらの良さも取り入れていかなければいけないですね。

この記事がきになる方は「囲碁はスポーツなのか?【元陸上選手為末大さんVS脳科学者】」を読んでみてくださいね。

【効果的なやり方】元県代表が教える囲碁の上達法

実は僕は中学、高校時代に学生大会、一般大会で県代表になりました。このブログでは囲碁の上達方として、僕が実践していた囲碁の勉強を全て公開しています。

囲碁初心者から県代表になるまでの道のり

このブログの囲碁の記事で一番人気がある記事です!

僕が囲碁を始めてから県代表になるまでにやったことを全てまとめています。

再現性があるかどうかはわかりませんが、こんな感じでやっていけば強くなるよってイメージできると思います。

囲碁が強くなりたいなと思ったら是非読んでみてくださいね。

>>>囲碁上達の方法とは?~初心者から県代表までの道のりを全て公開~

囲碁で初段になるには

初段というのはやはり誰しもが憧れるステージですよね。

囲碁で初段になれるのはだいたい25%くらいの人で、うち50%の人は囲碁を始める段階で挫折します。だから囲碁を続けていれば、だいたい半分の人が到達するであろうレベルが初段です。

僕も囲碁で初段になるのに8年かかり、かなりの苦労をしてきました。その過程で、囲碁で初段になるためには、基礎的な勉強が必要だと感じました。

囲碁で初段になるといろんなお仕事もできるようになります。興味があったら、「囲碁初段はすごい?強さの秘密を完全攻略!【免状取得のコツ】」を読んでみてくださいね。

囲碁初心者におすすめ囲碁のやり方入門書

囲碁を人に教えるのってすごくむずかしいんです。

ネットのサイトを見てもいまいち理解できないと思うので、僕が一番おすすめするのは囲碁教室に行くことです。

でもそれができない環境にある場合、入門書を手にとって碁盤に並べながら囲碁を体験するのがかなり効果があります。

「『難しい』にサヨナラ!優しいおすすめ囲碁入門本」の記事では優秀な入門書を揃えたので、ぜひご覧ください。

絶対に読むべき囲碁の本

囲碁の上達にはいろんな要素のスキルが必要です。

序盤、中盤、終盤ではそれぞれ違った考え方が必要で、それを勉強するのは大変なことです。

そのために有名なプロの方が棋書を出版していて、その中の良書を集めました。

どの本もアマチュアの棋力アップにとても役立つので、囲碁の勉強方法に困ったらぜひ見てみてくださいね。

\完全無料!毎日1問詰碁配信/

囲碁通になろう!初心者でも楽しめるニュースのまとめ

囲碁の楽しみは自分で打つだけではありません。囲碁界のニュースを知ると、さらにワクワク感があって楽しみが増えることでしょう。

囲碁の雑誌を全てまとめてみた

囲碁にはたくさんの種類の雑誌があります。

特に有名なのは日本棋院出版の「碁ワールド」や「週刊碁」というもので、囲碁のプロの情報、アマトップの大会情報がまとめられています。

そのほかにも、一部根強いファンを持つ雑誌がたくさんあります。

囲碁界は狭いので、雑誌で見たことがある人が同じ大会に出ている、なんてこともよくあります。

囲碁の雑誌を見ているとたくさんの情報が入ってきて、囲碁のいろんな面白さを感じることができます。

雑誌に関しては「囲碁の雑誌を全部まとめてみた!【囲碁界のニュースに詳しくなろう】」の記事に全てまとめています。

中国のプロ棋士を特集!

このブログでは、中国の囲碁棋士特集の翻訳もしています。

プロの棋士がどのような苦労を経てプロ棋士になったのか、どのような思いで囲碁に向き合っているのかを感じることができます。

自分で囲碁が打てなくても、プロ棋士の応援をするだけでも十分に囲碁は楽しめます。

ぜひプロ棋士たちの熱い思いを感じてくださいね。

\完全無料!毎日1問詰碁配信/